Comment la présidence de Barack Obama a t-elle fait évoluer le cinéma afro-américain ?

Culture & Loisirs, # |

|||

|

On a analysé la nouvelle vague du cinéma afro-américain sous les deux mandats de Barack Obama. Le 20 janvier dernier, Barack Obama a donné les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump, marquant ainsi la fin d'une ère, celle du premier président noir des États-Unis. Huit années qui ont été les témoins d'une résurrection, celle du cinéma afro-américain, et plus largement celle de la voix d'une minorité qui représente plus de 12 % du pays, et que les États-Unis doivent définitivement écouter.

Une présidence qui aura vu l'éclosion d'artistes et de créateurs, que ce soit dans les festivals au public confidentiel ou dans toutes les salles obscures du pays. Une période qui a aussi vu le plus grand nombre de Noirs nominés et lauréats, bref reconnus, aux Oscars de toute l'histoire des présidents américains.

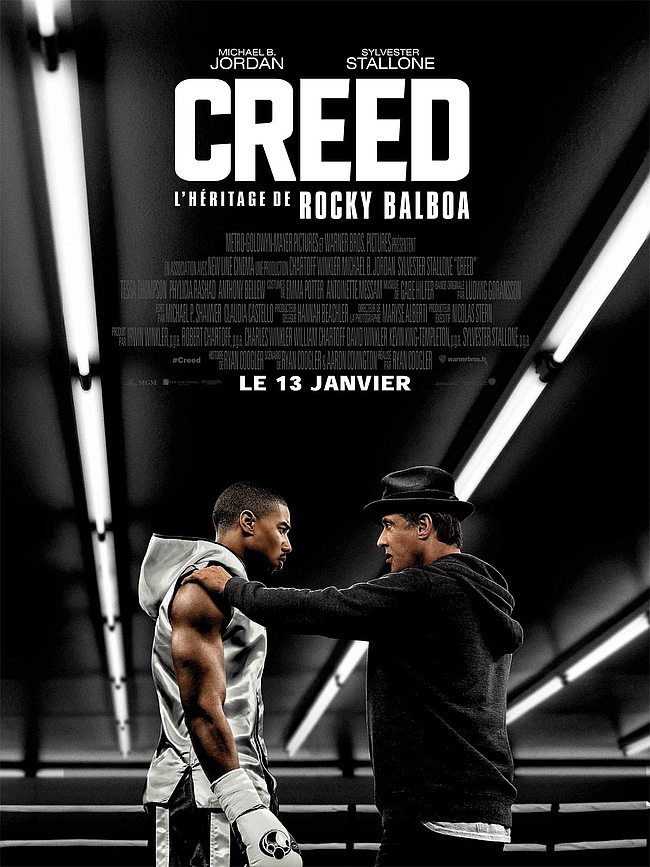

Assez paradoxalement d'ailleurs, au moment où cette génération s'élève, la polémique "#OscarsSoWhite" éclabousse l'institution lors des éditions 2015 puis 2016, où aucun représentant de la communauté noire n'était présent dans les catégories des acteurs ou des réalisateurs, et ce malgré la profusion de grandes performances ces années-là (notamment David Oyelowo ou Ava DuVernay pour Selma, Michael B. Jordan pour Creed, ou Idris Elba pour le bluffant Beasts of no Nation).

Selon Anne Crémieux, maîtresse de conférences à l'université Paris Ouest-Nanterre, et auteure des Cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien, Barack Obama a montré la voie, sans résoudre tous les problèmes :

Une injustice pour beaucoup, qui rend le cas 12 Years a Slave d'autant plus significatif. Le film de Steve McQueen a tous les atouts de ce que les Américains aiment dans le "cinéma-rédemption" mais, à l'opposé d'autres films du genre, tels que Amistad (1997) de Steven Spielberg, Django Unchained (2012) de Quentin Tarantino, ou le récent Free State of Jones (2016), 12 Years a Slave emprunte un point de vue étonnamment absent des autres films parlant de l'esclavagisme : celui, exclusif, de la victime.

Pour ça, et d'autres choses, l'importance de 12 Years a Slave n'est pas à négliger. Une importance due à son sujet bien sûr, mais aussi car il fut conçu au cœur de la présidence Obama, qu'il fut écrit par l'Afro-Américain John Ridley, et qu'il remporta trois Oscar en 2013, dont celui du "meilleur film". Il est également important parce qu'il est charnière dans l'histoire des Noirs à Hollywood et dans le cinéma américain, par son impact public et critique, et sa reconnaissance institutionnelle.

Le cinéma comme continuité de la prise de parole engagée par le hip-hop12 Years a Slave fut une pierre dans un mur déjà bien bâti par d'autres avant lui, par une génération de réalisateurs talentueux, à la frontière des 80's et des 90's, en pleine montée de la culture hip-hop. C'est à ce moment-là que se fait entendre pour de bon la voix afro-américaine dans le cinéma. Une voix portée par des réalisateurs comme Spike Lee bien sûr, mais aussi Ernest R. Dickerson, Mario Van Peebles ou John Singleton, premier réalisateur afro-américain nommé aux Oscar pour la claque Boyz'n the Hood (1991). Avant de connaître échec sur échec, et d'être ingérée par les studios, cette génération aura malgré tout donné de nombreux films mémorables, et ouvert la voie à ceux qui viennent derrière.

Pour Emmanuelle Spadacenta, rédactrice en chef de Cinemateaser et spécialiste de la question, cette transition entre la culture hip-hop et le cinéma était évidente :

Une nouvelle génération de réalisateurs noirsIl faudra attendre 2008, et cette fameuse présidence Obama, pour voir une nouvelle génération de réalisateurs noirs portant des films atypiques et précieux, comme si le nouveau visage de la Maison-Blanche avait permis de libérer des voix et des points de vue. Precious ou 12 Years a Slave en sont des exemples quand sur le même sujet, The Birth of a Nation de Nate Parker secoua Sundance en 2016.

Côté festivals, le puissant Moonlight de Barry Jenkins, racontant la vie d'un Afro-Américain homosexuel, a été exposé à Telluride, avant d'être nommé à 6 reprises aux Golden Globes, et d'en gagner un. Tout ça en ayant remis sur le devant de la scène une thématique trop peu souvent abordée dans cette communauté, et ailleurs.

L'autre réalisateur à suivre, c'est Ryan Coogler, créateur du film choc Fruitvale Station en 2013, qui revient sur la mort d'Oscar Grant, jeune père de famille noir tué par un policier en 2009.

On retrouve ce même réalisateur deux ans plus tard, derrière la surprise Creed, relecture contemporaine du mythe Rocky Balboa. Un jeune Afro-Aaméricain - l'excellent Michael B. Jordan -, qui prend la relève d'un Italo-Américain, Sylvester Stallone, comme pour continuer la lutte des minorités pour plus de visibilité. Le symbole est fort.

Disney métisséRyan Coogler porte maintenant sur ses épaules le premier film d'un super-héros noir, adapté d'un comics, Black Panther, produit par Marvel/Disney, et prévu en 2018. Une nouvelle étape importante de franchie, qui s'ancre dans la dynamique plus générale de ces studios à être plus inclusives avec les minorités, pour le mieux.

Après avoir conquis Sundance avec Selma en 2015, la réalisatrice Ava DuVernay n'en finit plus de repousser les limites, et de montrer l'exemple, puisqu'elle vient de briser un autre plafond de verre, en devenant la première femme noire à diriger un film à plus de 100 millions de dollars, de nouveau une production Disney, avec A Wrinkle in Time (2018) et son casting génialement métissé : Chris Pine, Reese Witherspoon, Andre Holland, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña...

Avant ça, elle a trouvé le temps de créer et produire la série Queen Sugar, et de livrer un documentaire poignant, The 13th, toujours sur l'esclavagisme, moderne cette fois, présent dans le système pénitentiaire américain, histoire de forger un peu plus son rôle de fer de lance de cette génération.

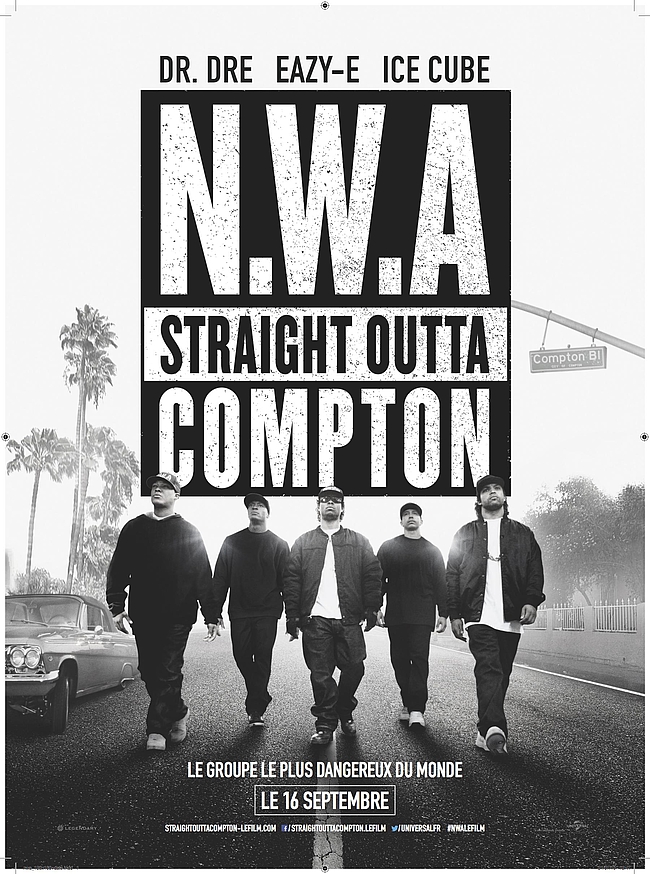

Le cinéma afro-américain : lucratif ?Ils étaient déjà là depuis des années, ces créateurs, ces artistes si appliqués à remettre du pluriel dans la production américaine, à chauffer leurs voix dans les festivals, et ils ont bien compris que le cinéma est un outil qui sert de nouveau à parler plus fort, mais surtout plus distinctement. Comme Spike Lee et consorts en leurs temps. En un sens, la boucle est bouclée, même si le destin connu par cette génération des années 1980-90 hante encore les mémoires, notamment celle de Ice Cube (producteur du succès surprise N.W.A : Straight Outta Compton) comme le souligne Emmanuelle Spadacenta :

De son côté, Anne Crémieux insiste sur la différence de contexte entre les deux époques, et apparaît plus optimiste pour l'avenir :

Inquiétudes vis-à-vis de l'impact de TrumpOui, Trump va avoir un impact, mais les gens ont prouvé de quoi ils étaient capables. Shonda Rimes, Oprah Winfrey, Denzel Washington n'ont plus besoin de personne pour produire et créer, avec ou sans Donald Trump... Les Noirs ont assis leur place dans le cinéma, la situation n'est vraiment plus la même que dans les années 1990, et le cycle ne tend pas à se refermer. Il y a même plus de diversité qu'à l'époque, et plus de femmes dans cette génération... Barack Obama a quitté la Maison-Blanche, et laisse derrière sa présidence une nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices, scénaristes, acteurs, actrices, artistes, prêt à donner du coffre pour une minorité toujours première victime des inégalités aux États-Unis. Reste à espérer que ses voix continueront à se faire entendre, intactes, puissantes, pour participer au mieux à la grande aventure d'un cinéma le plus divers et riche possible. Mais, comme conclut Anne Crémieux, la route est encore longue, et d'autres problématiques émergent :

Une diversité qui, sous la présidence Trump, s'annonce toujours plus vitale et importante.

| |||

| PARTAGEZ UN LIEN OU ECRIVEZ UN ARTICLE | |||

Partagé par : djeni@Belgique

SES STATS

Publications

J'aime Facebook sur ses publications

Commentaires sur ses publications

Devenez publicateur

Dernières Actualités

Pas d'article dans la liste.