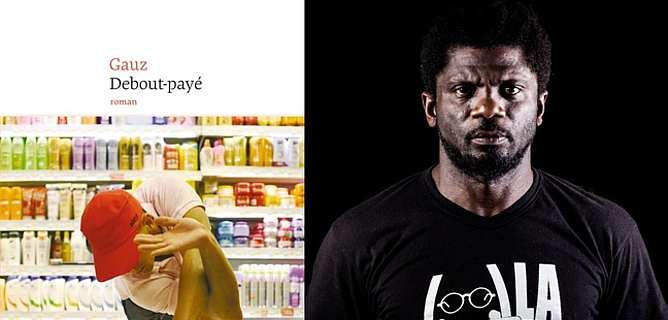

Debout-Payé : Pourquoi, à Paris, tous les vigiles sont noirs?

Culture & Loisirs, # |

|||

|

Pourquoi, à Paris, tous les vigiles sont noirs? «Les noirs sont costauds, les noirs font peur», c’est «le ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeillent dans chacun des blancs chargés du recrutement, et dans chacun des noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur», répond Gauz, donnant dès les premières pages le ton de ce premier roman caustique qui n’épargne personne. Paru le 28 août, déjà réimprimé trois fois, le livre s'est écoulé à 20.000 exemplaires et se classe, à la grande surprise de son auteur et de son petit éditeur le Nouvel Attila, 17ème des ventes selon le classement Livres Hebdo. L’exploit de l’ennuiUn vigile, ou un «debout-payé», dans le langage populaire abidjanais. Payé pour rester debout et répéter chaque jour «cet ennuyeux exploit de l’ennui». A 23 ans, pourtant bien installé comme prof de Sciences Naturelles à Abidjan, Ossiri a mis le cap sur la France pour se retrouver, à son arrivée, flanqué de l'attirail pantalon-veste-cravate noir, aux portes des magasins de la ville. Deux, en particulier, dont il nous raconte l’envers: le Camaïeu de Bastille et le Sephora des Champs-Elysées. Il faut bien le tromper, cet ennui. A travers la voix d'Ossiri - le roman est très autobiographique - Gauz observe et décortique tout. Au Camaïeu, les habituées qui viennent chaque jour, les familles qui refusent les sacs «Sales», traduction de Soldes portant à confusion, les bébés que «le vigile adore, peut-être parce que les bébés ne volent pas». Les «trop mignon ce pti haut», les «120 horreurs sonores» diffusées à la radio en six heures de vacation. La théorie du PSGInvisible aux yeux des clients, Ossiri imagine, labellise, théorise. L’axiome de Camaïeu («un client qui n’a pas de sac est un client qui ne volera pas»), la théorie du «PSG» qui lie entre elles les expressions «Pigmentation de la peau», «Situation sociale», et «Géographie». Quand sonne le portique, Gauz divise les nationalités: le Français regarde tous les sens, le Brésilien lève les mains en l’air, l’Américain fonce vers le vigile sourire aux lèvres. C'est drôle, parfois cruel, poétique, presque anthropologique. Gauz pointe les décalages, les ironies d'un monde où le vigile réalise qu'en fait, son travail «contribue à la richesse de Bernard (Arnault) et Liliane (Bettencourt)». A ces saynètes qui ciblent nos travers et nos absurdités de consommateurs, Gauz mêle le récit d’Ossiri et ceux d’André et Ferdinand, vigiles avant lui. Trois générations de debout-payés comme les trois âges de l’immigration ivoirienne à Paris, de l’époque où n’existait pas encore la carte de séjour à celle de la parano généralisée post-11 septembre. Comme Ossiri, Gauz fut donc vigile, entre mille autres petits boulots cités en fin de roman. De son vrai nom Armand Patrick Gbaka-Brédé, Gauz est diplômé en biochimie, photographe, documentariste, directeur d'un journal économique satirique en Côte d'Ivoire. Et désormais écrivain. 20mn | |||

| PARTAGEZ UN LIEN OU ECRIVEZ UN ARTICLE | |||

Partagé par : alioum@Senegal

SES STATS

Publications

J'aime Facebook sur ses publications

Commentaires sur ses publications

Devenez publicateur

Dernières Actualités

Pas d'article dans la liste.