Etre invisible comme une femme noire en France

Culture & Loisirs, # |

|||

|

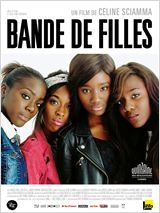

"Bande de filles", de Céline Sciamma, met pour la première fois dans un film français quatre héroïnes noires à l'affiche. Mais les femmes noires sont le plus souvent invisibles dans l'espace public. C'est un échec de la culture française qui ne sait pas les inclure. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes dit, en lisant un livre, en voyant un film, que le personnage en face de vous vivait exactement ce que vous viviez? Que soudainement un questionnement, un problème, des interrogations qui vous avaient hanté prenaient corps dans une œuvre de fiction et vous offraient un discours pour articuler ce que vous ressentiez depuis tellement longtemps? Etre femme et noirePour Anna, ce fut , de Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Anna avait 20 ans, et c'était la première fois qu'elle lisait un livre dont l'héroïne était une femme noire contemporaine vivant le même genre de vie qu'elle:

Si Anna a attendu ses 20 ans pour se retrouver dans des représentations culturelles, c'est parce que cette jeune fille française est noire, et qu'en France, les femmes noires sont presque inexistantes dans l'espace public. Elles ne sont pas dans les films ( Aïssa Maïga et Firmine Richard sont les seules comédiennes noires reconnues en France), elles ne reçoivent pas de prix (le seul César jamais remis à un noir l'a été à Omar Sy en 2012). Elles ne sont pas sur les couvertures de magazines non plus: en 2013, selon un calcul réalisé par Slate, seulement 5% des mannequins montrées dans Vogue étaient noires ou métisses; idem dans Glamour; 8% dans BE; 1% dans Grazia; 3% dans Elle. En couverture, c'était parfois zéro. A la télévision, selon le baromètre CSA de la diversité, établi selon l'origine auto-déclarée (les statistiques ethniques sont interdites en France), on compte 16% d'individus "perçus comme non-blancs". Donc nécessairement moins de 16% de noirs. A l'Assemblée nationale: une seule députée noire pour la France métropolitaine, George Pau-Langevin. Il y a une absence des noirs dans l'espace public français. Mais les femmes noires sont à l'intersection de deux discriminations: le fait d'être femmes, et le fait d'être noires. "Mon premier rapport au manque c'était en littérature", raconte Anna, dont les parents sont professeurs, et qui tient aujourd'hui Mrs Roots, un blog sur la littérature afro(-américaine/caribéenne/africaine...) sur lequel elle a notamment raconté cette expérience.

Tu es femme noire française, c'est ton pays, mais toi tu n'es nulle part et tu te dis: elle est où mon histoire, où je suis? Anna C'est dans cette absence que s'est immiscée Céline Sciamma avec Bande de Filles. Si le film est tellement commenté depuis sa présentation à Cannes en mai dernier, tellement mis en avant dans les journaux, c'est parce qu'au-delà de sa qualité cinématographique, le parti pris est radical: il n'y en a pas, des films produits à l'intérieur de l'industrie cinématographique française, réalisés par une Française, avec un budget correct, dont toutes les héroïnes sont noires. C'est la première fois. Céline Sciamma n'a cessé de le répéter dans ses interviews: elle les voulait ces images-là, de femmes noires prenant tout l'écran, en cinémascope. Pas un film Benneton qui ferait plaisir à tout le monde, façon Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?. Mais un film où l'universel serait noir, pour une fois. Car cette absence de femmes noires à l'écran n'est pas un simple manque selon la réalisatrice:

Se penser soi-mêmeCette absence de représentation, à son échelle de femme, Céline Sciamma l'a connue:

Ne pas exister à l'écran explique-t-elle, dans l'espace public, "ça n'aide pas à se penser soi-même. On manque de dialogue, or la pensée s'élabore aussi dans le dialogue, la dialectique. Cette absence est une entrave au fait de pouvoir prendre toute sa place". Elle a voulu la leur donner cette place, aux jeunes femmes noires. "Les jeunes filles noires qui ne se voient pas dans les productions culturelles contemporaines n'ont pas de proposition française d'image de soi idéalisée. Cela revient à ne pas se sentir regardé", remarque Sarah Chiche, psychanalyste et psychologue clinicienne.

Or, "c'est essentiel pour se construire", confirme Sabine Belliard, psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteure de La Couleur dans la peau, et qui enseigne à l'université Paris-Diderot:

Pour l'exprimer autrement, le sociologue Eric Fassin, spécialiste de la politisation des questions sexuelles et raciales, rappelle cette photo de Pete Souza d'un petit garçon noir dans le Bureau ovale, en train de toucher les cheveux du président Barack Obama.

"Cette photo le montrait clairement: l'enfant avait du mal à croire qu'un président puisse avoir les mêmes cheveux que lui", explique le chercheur. Et en touchant, il voyait. Cette certitude donnée du possible est fondamentale.

L'une des formes de violence très claire est celle qui, par défaut, impose la blancheur comme la beauté. Il y avait des coiffeurs pour noirs, des films avec des noirs, des pubs avec des noirs. C'était incroyable pour moi. Amandine Gay Amandine Gay, 30 ans, qui a comme Anna fait cette expérience du manque, travaille justement sur un documentaire sur les représentations des femmes noires, qui s'appellera Ouvrir la Voix. Un jour, quand elle avait 12 ans, le père d'une de ses amies, un basketteur professionnel américain, l'emmène aux Etats-Unis, dans la communauté afro-américaine de Washington DC, pour les vacances.

A la même époque, Amandine était obsédée par le lissage des cheveux, pour obtenir des cheveux "de blanche" et se conformer à l'idéal. "On est toujours dans un idéal qui n'est pas nous, puisque nous, nous n'existons pas." La militante, éditorialiste, chroniqueuse et auteure Rokhaya Diallo est du même avis:

"Déjà inaccessibles pour la plupart des femmes blanches, les normes dominantes suscitent chez les femmes noires, arabes ou asiatiques une haine de soi encore plus grande", estime Mona Chollet dans son passionnant essai Beauté Fatale. "Il résulte de ce rejet des pratiques encore plus coûteuses et plus dangereuses que celles des blanches. Défrisages réguliers, perruques, voire produits éclaircissants et chirurgie: les femmes noires ont un budget beauté "neuf fois supérieur", indique Rokhaya Diallo." Confiance en soiKaridja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, et Mariétou Touré, les comédiennes de Bande de filles, expliquent que le fait de ne pas se sentir représentées dans la société n'a absolument pas nui à leur confiance en elles. Pourtant, Assa Sylla (Lady dans le film) précise:

Lindsay Karamoh (Adiatou) renchérit:

Imaginer, c'est justement essentiel, selon Sarah Chiche:

Cette absence de modèles, c'est une absence de rêves proposés, c'est une absence de choix et c'est une absence d'armes. Des modèles comme armesOlivia*, chef de projet qui a grandi dans le 93 et est entrée dans une grande école via une convention ZEP, explique qu'elle aussi voulait devenir comédienne, faire une carrière artistique:

Ce manque de représentations n'empêche pas tout. Olivia a tout de même fait une grande école. Et d'autres qu'elles ont réussi. Rokhaya Diallo souligne la complexité de la chose:

Les représentations positives multiples sont d'autant plus nécessaires que les représentations négatives existent, et manquent d'autant plus que ces dernières se retrouvent sans contrepoids. Dia, 33 ans, assistante de gestion dans un organisme public, avait par exemple toujours subi le racisme comme s'il allait de soi, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, et décide de chercher comment faire face au racisme pour son enfant, comment l'aider face à ça quand il grandirait. Mais elle n'avait pas d'exemple.

Depuis, Dia a ouvert son blog. "Tous les rôles s'appellent Fatou"Les yeux habitués à chercher des noirs désespérément tombent sur les caricatures racistes avec une violence accrue. Rokhaya Diallo se souvient par exemple que, petite, les seuls noirs qu'elle a vus dans des programmes français étaient "un noir ridiculisé chez Stéphane Collaro et un autre dansLe Miel et les abeilles aussi". Les rôles proposés encore aujourd'hui sont stéréotypés. Lors des interviews, séparées, Olivia et Amandine, qui ne se connaissent pas, disent exactement la même chose en un cri du cœur:

J'ai pas envie de faire la caillera ou de me mettre un os dans le nez alors que j'ai lu tout Zola et Balzac. Olivia Amandine:

Olivia:

Karidja Touré, héroïne de Bande de Filles, assure d'ailleurs que depuis qu'elles ont commencé la promotion, les gens du milieu du cinéma les préviennent, leur disent qu'il n'y a pas beaucoup de films avec des noires. Assa Sylla complète:

Ces représentations nuisent aux jeunes femmes qui par ailleurs sont victimes de racisme au quotidien. "Quand je suis arrivée en France", explique par exemple Lydia*, 25 ans, qui est née et a grandi en Haïti, "c'est là que je me suis vraiment rendue compte que j'étais noire. J'habitais en Savoie, où c'est beaucoup plus difficile qu'à Paris. Il n'y a pas vraiment de communauté afro en province, j'étais seule à l'université, j'étais tout le temps ramenée au fait d'être noire et j'étais seule". En Haïti, Lydia, qui travaille aujourd'hui dans les médias, était habituée à lire des magazines étrangers, français ou américains, et à y voir surtout des blanches. Mais à l'époque, la jeune femme ne s'en préoccupait pas.

"Pas mise en valeur" est un euphémisme. RacismeAnna explique que le racisme commence très tôt.

Anna parle de "micro-aggressions", un terme courant dans l'étude du racisme et des logiques de domination en général à l'oeuvre dans une société donnée. Ces "micro-aggressions" désignent la façon dont un groupe dominant peut rappeler de manière récurrente, parfois sans y prêter attention, qu'il considère comme autre ou moindre la personne qu'il a en face de lui et qui fait partie d'un autre groupe.

Anna donne pour exemple une prof qui estimait que son devoir n'était pas le sien parce que les mots utilisés étaient trop compliqués.

Pas complètement française non plus quand on lui demande d'où elle vient "réellement", que réellement elle vient d'Orléans, mais que ça ne satisfait pas son interlocuteur. Quoi que tu dises, tu es le produit de ce cliché: l'image de la femme sauvage Anna Il y a le racisme plus cru aussi, celui venu tout droit de l'héritage colonial qui présente les noirs comme des animaux, et fait des femmes noires, déjà hyper-sexualisées en tant que femmes, des animaux sauvages.

Le mythe raciste de la angry black woman -la femme noire en colère.

Rokhaya Diallo et Amandine Gay ont toutes les deux remarqué par exemple cette critique de Télérama au moment de la projection de Bande de filles à Cannes, en mai -par ailleurs élogieuse- évoquant "la sensation d'avoir posé le pied dans un territoire de fiction presque exotique" et décrivant ainsi Marième, l'héroïne: "Silhouette féline, nattes africaines, œil de biche" ... PartirAnna:

C'est l'autre volet du déni de représentation, puisque le mot, rappelle Eric Fassin, est polysémique:

"Mais non, la dame de l'administration va parler à ta mère comme si ta mère ne savait pas parler français, parce qu'elle est noire. La secrétaire de telle administration va devenir malpolie au téléphone, après que tu auras dit ton nom. Et quand il y a du racisme, on parle de dérapage", grince Anna en se souvenant de la violence du débat sur l'identité nationale.

Puisque ni l'approbation ni le soutien ne viennent, le choix est de ne plus les attendre ou bien de partir, selon la jeune femme, qui opte pour le premier - "après l'avoir longtemps attendue". Et pour l'option départ, le rêve, c'est les Etats-Unis. Le rêve américainA l'instar de Anna, qui soudain s'est découverte chez Toni Morrison, toutes les personnes interviewées ont eu, à un moment donné, un référent afro-américain. Là-bas -et même si le racisme est loin d'y avoir disparu - les représentations existent, dans tous les domaines: Morrison en littérature -un prix Nobel qui plus est- des chanteuses, d'Ella Fitzgerald à Beyoncé, des comédiennes comme Kerry Washington, des mannequins comme Naomi Campbell... "Les seuls référents positifs quand j'étais petite venaient de la fiction américaine et c'est ce qui m'a permis de nourrir mon ego, notamment leCosby Show, avec une famille bourgeoise comme modèle", se souvient Rokhaya Diallo. Pour Amandine, ce fut Jumpin Jack flash avec Whoopi Goldberg:

L'afro-féminisme, qui a existé en France rappelle Amandine Gay, dès les années 1970, avec notamment La coordination des femmes noires.

Certaines des femmes interrogées participent à des ciné-clubs qu'elles organisent entre elles, avec des films montrant des noires. Cela va des docus intellos aux séries populaires, où enfin elles se voient. Elles projettent aussi des films où le casting est entièrement noir, en dénonçant l'hypocrisie qu'il y a à parler de "films communautaires"; "quand il n'y a que des blancs c'est quoi?" interroge Lidya. Les jeunes comédiennes de Bande de filles ne se reconnaissent pas dans la production culturelle française. "Moi je suis plus attirée par les Etats-Unis pour ça: là-bas il y a toujours des noirs partout. Tu regardes Julie Lescaut? Il y a un seul acteur noir!" lance Lindsay. "Moi je voudrais des séries comme Scandal ou Ma famille d'abord." "Mais on voit ça qu'en Amérique, ici il y a pas ça, intervient Assa. Personne ne fait rien ici. Franchement on se sent baucoup plus représentées par la culture américaine." D'où la réponse de Karidja Touré, quand en interview quelqu'un lui demande si elle a vu tel ou tel grand classique:

Elles sont dans le métro, sur les abribus, les colonnes Morris, les devantures des cinémas indépendants ou de plus grandes salles.

D'autres se le sont dit:

Et Anna, si elle a des réserves sur le film, sur le fait que les noires représentées viennent "encore" de banlieue, se l'est dit aussi, lors d'une avant-première du film:

Comme si soudain un tout petit coin de la cape d'invisibilité qui cache une partie de la population française avait été soulevé.

Bande de filles slate.fr | |||

| PARTAGEZ UN LIEN OU ECRIVEZ UN ARTICLE | |||

Partagé par : shade@Belgique

SES STATS

Publications

J'aime Facebook sur ses publications

Commentaires sur ses publications

Devenez publicateur

Dernières Actualités

Pas d'article dans la liste.