Le dons de livres en Afrique : une dérégulation du marché ?

Culture & Loisirs, # |

|||

|

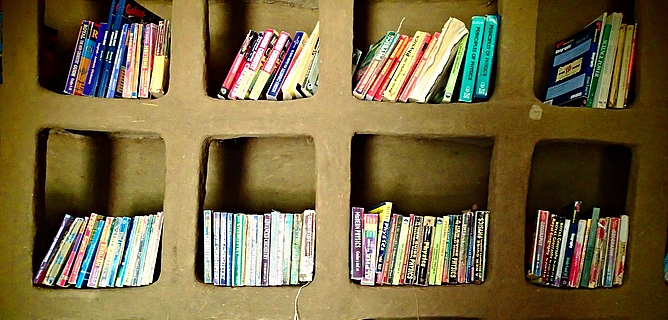

L’Afrique et ses problématiques propres auraient de quoi nourrir des articles infinis. Deux universitaires, Hans M. Zell, et Raphaël Thierry, se sont penchés sur la question. La multiplicité des programmes de dons de livres sur le continent, et la diversité de leurs actions induisent en effet quelques questionnements essentiels. La première d’entre toutes serait d’interroger la présence même de l’édition en Afrique : si les maisons sont actives et les catalogues riches, pourquoi serait-il nécessaire de recourir aux dons de livres ? La première des réponses viendrait facilement : le continent manque de politiques volontaristes de la part des gouvernements. Et les éditeurs souffrent de cruels manques dans la diffusion de leurs œuvres. Aussi, si la production existe, non seulement elle est difficile d’accès, mais également, ne peut s’opérer sur des volumes importants.

Or, pratiquer le don de livres sans tenir compte de la présence même d’éditeurs locaux devient une forme d’ingérence à questionner. Comme le soulignent les auteurs, « l’intensification des programmes de dons et de distribution de livres est fondée sur la croyance qu’il n’y a “pas de livres en Afrique” et coïncide avec l’émergence de la soi-disant “mondialisation de l’édition”, dans le début des années 1980. »

Mais dans quelle mesure ces dons n’interfèrent-ils pas avec l’activité de maisons d’édition locales ? Comment préserver les enjeux économiques pour celles-ci, tout en parvenant à un modèle de don qui soit respectueux – afin de ne pas priver les populations d’un accès aux œuvres ?

Prenant en compte que dans le domaine de l’édition scolaire, 80 % des manuels proviennent d’éditeurs étrangers, et principalement français, on aboutirait à une conclusion simple : le continent africain est en proie à un monopole tenu par ces éditeurs étrangers, empêchant d’atteindre une masse critique. Et les conduisant à un processus de minorisation. De quoi contribuer « à la sous-représentation et la dépréciation de la production de livres en Afrique, véhiculant l’image d’un désert de l’édition ». Point de vue nécessairement simpliste.

Entre dons sauvages, et méthodologie respectueuse, il conviendrait donc de parvenir, après une analyse de terrain, à des solutions efficientes. Le besoin de « se sentir utile en donnant [participe] au final plutôt à une dérégulation économique ».

Les auteurs suggèrent enfin « l’idée que la critique du don ne doit pas non plus oublier l’énorme déséquilibre économique entre l’édition du Nord et l’édition africaine, à travers une concurrence clairement inégale ; une situation qui perdure depuis sept décennies déjà ».

L'ensemble de ce travail rédigé sera publié dans le numéro 127 (2015) de la revue African Research & Documentation. Journal of SCOLMA (the UK Libraries and Archives Group on Africa) dans le courant du dernier semestre de cette année. Nous reprenons ici des extraits de la seconde partie en français, Le don de livre, mais à quel prix, et en échange de quoi? et la première partie, en anglais, par Hans Zell, est accessible à cette adresse.

| |||

| PARTAGEZ UN LIEN OU ECRIVEZ UN ARTICLE | |||

Partagé par : ousmane@Côte d'Ivoire

SES STATS

Publications

J'aime Facebook sur ses publications

Commentaires sur ses publications

Devenez publicateur

Dernières Actualités

Pas d'article dans la liste.