L'histoire oubliée des étudiants africains au pays des Soviets

Société, # |

|||

|

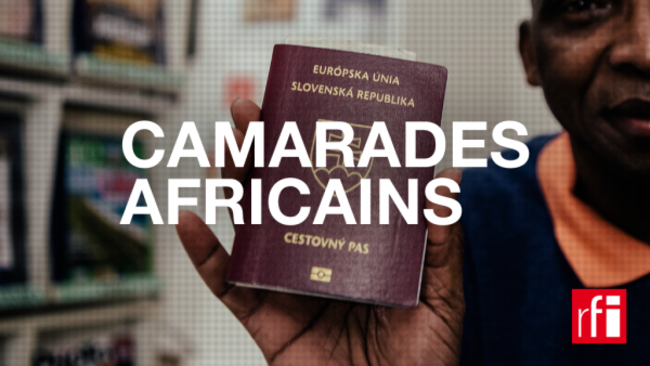

Ils devaient être l'élite de leur pays, formés en dehors du joug occidental : de 1960 à 1991, des milliers d'étudiants de pays africains ont passé leur diplôme à l'Est, en URSS et dans ses pays satellites. Entre mouvements de décolonisation et guerre froide, une page blanche de l'histoire que les chercheurs du programme Elitaf dévoilent peu à peu. Quel est le point commun entre le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, ou encore l'écrivain congolais Zounga Bongolo* ? A priori, peu de chose. Si ce n'est qu'ils ont tous étudié dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses pays satellites, à l'époque de la guerre froide (1947-1991). A cette époque, le monde coupé en deux voyait s'affronter l'URSS et les Etats-Unis. Moscou avait alors développé une sorte d'Erasmus soviétique pour les étudiants africains, asiatiques et d'Amérique latine. Cet outil de propagande servit surtout à ces pays en développement, au lendemain de leurs indépendances, à former en urgence leurs futurs cadres. L'amitié des peuples Dès la fin des années 1950, la majorité des pays maghrébins et subsahariens veulent en finir avec les tutelles coloniales de l'Occident. Ils renforcent leurs relations diplomatiques avec Moscou. Le sixième festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui y est donné en 1957 est le point de départ de ce rapprochement, avec l'accueil des premières délégations africaines.

Cette histoire est longtemps restée méconnue. Pour y remédier, le programme de recherches internationales Elitaf (Elites africaines formées dans les pays de l'ex-bloc soviétique) a été lancé fin 2011. A l'origine de ce projet, on trouve notamment Patrice Yengo, un anthropologue originaire de la République du Congo, qui a lui-même usé les bancs de la faculté de Kiev, en Ukraine, à cette époque. Pour partir à l'Est, il fallait recevoir une bourse grâce aux coopérations entre Etats, entre syndicats ou entre organisations culturelles et sociales. Ainsi, des hommes, et quelques femmes, ont obtenu leur diplôme dans le bloc soviétique, à l'instar de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, formé à l'Institut d'histoire de Varsovie entre 1971 et 1975. Ou du président de l'Angola, José Eduardo Dos Santos, qui passa sa jeunesse à Bakou, désormais capitale de l'Azerbaïdjan. En 1963, la moitié des étrangers formés en URSS deviennent ingénieurs, 22 % font médecine ou pharmacie, et le reste étudie le droit, l'économie ou la philosophie, selon le chercheur Constantin Katsakioris. La coopération se traduit également sur le continent africain par la présence de professeurs russes, afin de contrer l'influence des empires coloniaux sur le déclin. " En Algérie ou au Mali, les Soviétiques ont par exemple construit des écoles d'ingénieurs en parallèle des instituts français ", raconte Monique de Saint-Martin. Sur le plan militaire, l'URSS et les pays satellites aident aussi les anciennes colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, ainsi que l'Egypte et l'Ethiopie. " Des centaines d'officiers et de spécialistes algériens ont suivi une formation en URSS dans les écoles et les académies militaires ", rappelle l'historienne Natalia Krylova. Pour l'Ukraine seule, quatre établissements supérieurs préparent alors les cadres des forces armées des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. ? A écouter l'émission La marche du monde samedi 6 février à 13h10 TU * Auteur du livre Un Africain dans un iceberg. Impossible amour à Saint-Pétersbourg (Paari, 2006)

| |||

| PARTAGEZ UN LIEN OU ECRIVEZ UN ARTICLE | |||

Partagé par : Mai@France

SES STATS

Publications

J'aime Facebook sur ses publications

Commentaires sur ses publications

Devenez publicateur

Dernières Actualités

Pas d'article dans la liste.